|

|

|

|

![]()

アトリエ白美「渡辺肖像画工房」 渡辺晃吉

![]()

- 平成15年1月31日(金曜日)

【晴】

公園の全域で局所戦が始まり、中学生の審判が慌しく走り回る中を、両軍の伝令が戦況報告のため、敵味方の陣営を無視して疾走する。

両軍共に捕虜が続出し、戦況は一進一退の様相。

捕虜奪還の斥侯部隊が敵陣深く分け入り、要所に潜伏して奇襲の機会を狙っている。

捕虜は逃亡を防ぐために、両手両足を荒縄で捕縛され、一ヶ所に集められて厳しく見張られているので、余程の幸運に恵まれない限り、自力での脱走は難しい。

捕虜を助けるには、味方がタッチするだけで良いので、案外簡単な様であるが、実際にはそれほど生易しいものではない。

綿密な作戦と迅速な行動によって、何とか成功する可能性が見出せるのだ。

日没を合図にその日の合戦は終了し、捕縛した捕虜の人数でその日の勝敗が決ってしまうので、両軍共真剣に味方の捕虜を助けようとするのは当然である。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

- 平成15年1月30日(木曜日)

【晴、西の風】

八雲神社の参道をまっしぐらに突き進んで来た援軍は、入口の鳥居を潜り抜けると、石段を駆け上がり、本殿の右手を公園の領域に進み、狸便所前を本陣のある丘の東屋まで一気に到達する。

その迅速なること、あの武田軍団でさえ足元にも及ばないだろう。

何しろ集団の誰一人として、自らの意志で参加しなかった者はいないのだ。

しかも誰もが歓喜の頂点に達しての行動なのである。

見渡せば前後左右に、目をキラキラと光らせて息を殺し、茂みに身を隠しながら、ただひとつの共同の目標に向って前進する無心の仲間達がいるのだ。

子供達にとってこれほどの喜び他にあるだろうか。

両軍の中には少数であるが、女の子も混じっていて、後方での支援活動に従事する。

参陣者が家から連れてきた赤ん坊やミソッカスの面倒をみたり、負傷した者の手当てなどが主な役割である。

負傷といってもほんのかすり傷で、あの頃の子供にとって生傷は日常茶飯事であった。

大規模な合戦になると、当然の事ながら下の町からは子供達の姿はほとんど消えてしまい、路地裏や空地を妙な静けさが漂い、大人達は首を傾げる。

両軍の先鋒が接触して一時間も経たない内に、合戦場の公園は子供達でいっぱいになるのだが、余程気を付けて観察しない限り、大人達の目には子供達の姿は入って来ないだろう。

あの頃の子供達は皆優れた忍者であり、兵士であったのだから。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

- 平成15年1月29日(水曜日)

【晴、西の風】

八雲神社の参道を埋め尽す程の援軍が、伝令を先頭に全速力で公園に向って駆け上って来るのを確めた物見は、椎の木のこずえから合図の雄叫びを上げて知らせる。

どんな雄叫びかというと、両陣営とも馬鹿の一つ覚えのあのターザンの「あーあーあー」という奴だった。

その合図を聞いた途端に、最前線の奴等は頭から足の先まで興奮の極みに達し、訳の分らない叫び声を上げながら敵陣に突っ込んで行ってしまうので、リーダーはとにかくそいつらを押さえて暴走させないようにしないと、パニックの波は公園に布陣する全ての陣営に波及して収拾がつかなくなってしまう。

中でも、映画「魔剣」で大小治伝治郎が編み出した「無想剣」の名手益子の定やんは、完全に別の生き物に変身したとしか思えない程トチ狂ってしまい、全く手が付けられなくなってしまうのだ。

「テメーバカコノー、母ちゃん父ちゃんバカヤロー、アヒヤー」と云った感じでそこら中をのた打ち回るのだ。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

- 平成15年1月28日(火曜日)

【晴】

双方5〜6人位のグループの小競合いや、精々お互いが20人程度の合戦は、ほとんど儀式のようなもので、いつの間にか定まったルールに従って始まり、そして終るのが常であった。

そのルールは、公園全域を埋めるような合戦でも、結構厳密に守られたものだった。

ルール1、相手を殴ってはいけない。

ルール2、蛇とか毛虫とかナメクジとか気味の悪いモノを押し付けてはいけない。

ルール3、泣いた奴をそれ以上責めてはいけない。

ルール4、かんしゃく玉を耳とか鼻とかに突っ込んで爆発させてはいけない。

ルール5、小便をひっかけたりウンコを擦り付けてはいけない。

ルール6、赤ん坊を背負った奴は無視する。

ルール7、縛って木に吊るしてはいけない。

ルール8、両肩が地面に付くか、「まいった」と言ったら負けて敵の捕虜になる。

ルール9、捕虜は味方がタッチすると解放される。

ルール10、木に縛り付けるのは良いがむぐしては(くすぐっては)いけない。

ルール11、縛って水の中に突っ込んではいけない。

捕虜にとって何よりも辛い責めはむぐし刑(くすぐり刑)と水責めであったが、あまりに苦しいのでいつの頃か禁止するようになった。

今になって考えると、極めて常識的なルールを定めていたのだと思う。

しかも、大合戦になれば、必ず年長者が審判者として要所を見張り、違反者を厳しく取り締まるのが通例で、その役は中学生の兄ちゃん達が受け持っていた。

![]()

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

- 平成15年1月27日(月曜日)

【霙】

公園の何ヶ所からは、下の町の様子が良く見渡せる。

いざ一戦という時には、そこに見張りを配置するため、援軍が駆け付けて来る様子がリアルタイムで分る仕組になっている。

伝令は出発の折に与えられた指令通り、結成された集団のいくつかのトップに、敵の背後に布陣するように頼む事も忘れない。

南からは八雲神社(森高千里の「渡良瀬橋」に出てくる神社)を抜けて、金の鳶の丘を迂回して、公園裏の崖にとり付き、岩にびっしりと生えている木に隠れながら、崖を北にトラバースする。

このルートだと見咎められずに敵陣営の南端に辿り着けるのだ。

北からは、上から発見されないように家の軒下を露地を選んで進み、福厳寺の墓地にとり付く。

現在の福厳寺の墓地は樹齢100年前後の巨木のほとんどが切り倒されて、陽の光が降り注ぐ明るい霊園といった趣になってしまったが、あの頃は昼なお暗い緑陰の下に広がる聖地といった雰囲気であった。

墓地を北に進み、そこを抜けて立入禁止の水道山(公園の最高峰)の北側から西面を抜けて南面に出ると、完全に敵の本陣の背後に出る。

口で言うのは簡単だが、少なくても20人〜30人の集団を静かに迅速に移動させるには、それぞれの集団を指揮するトップの指導力もさることながら、普段の遊びの中で、充分な訓練が出来ていなければとても上手く行くはずがない。

しかも下は小学校低学年どころか、少しデカいミソッカス(就学前のガキ)までいるのだ。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

- 平成15年1月26日(日曜日)

【晴】

足利公園の分水嶺を境にして、東西それぞれの地区は、通学区域の違いと、市街地と農村地区との違いなどの事情から、文字通り犬猿の仲であった。

公園はお互いにとって重要な遊び場であるばかりではなく、それぞれの町内の子供グループが秘密基地を作る場所として、絶対に確保しなければならない場所なのだ。

そのため、誰が決めた訳でもなく、東西の境界線を分水嶺と定めるという暗黙の了解が、代々引き継がれてきたのだった。

しかし、掟破りはどこにでもいるもので、そんな時には、小グループどうしの小競合いになるか、グループの属する町内どうしの合戦になるか、それは、その時の成行きで決る。

だが、稀には東西両陣営が大軍を繰り出して大いくさになることがあった。

東は、私の属する緑町一丁目南を中心に、緑町一丁目北、緑町二丁目、栄町一丁目、二丁目、通り七丁目、六丁目、五丁目、そして西宮町の九町内の、総数約350名。

西は、五十部、今福、三重、大岩の南部の四地区の総数約400名。

最初の睨み合いの間に、各々が援軍を呼び寄せる伝令を走らせ、さも弱々しく見せて相手が退却するタイミングを外す。

相手に悟られないように公園を駆け降りた数名の伝令は、目に付いた仲間ことごとくに事の次第を告げて、現場に急行するよう促すと、次に飛んで行く。

自分の町内と隣の町内の適当な区域を駆け抜けて、味方の陣営に戻るのに、僅か20分程しか掛らないという健脚の持ち主が、仲間内には何人か必ずいるもので、それは敵も同じ条件か、それ以上かもしれないのだ。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

- 平成15年1月25日(土曜日)

【晴、西の風】

ぼたん園は渡良瀬橋を右岸に渡り、東武伊勢崎線足利市駅から真直ぐに市街地に通じている中橋に至る、細長い敷地に作られた遊園であった。

その名の通り、季節になると色とりどりの牡丹が呼び物で、足利市内の人達は勿論のこと、場所が駅近くであったという地の利も幸いして、近郊近在からの客で賑った。

園内にはメリーゴーランドやちょっとした遊園地の設備や、劇場もあり、そこではよくディズニーアニメが上映されて、夏のおばけ屋敷と並んで、その頃の子供達には、現在のディズニーランド以上ワンダーランドがぼたん園であった。

おばけ屋敷は中が竹薮の迷路に作られ、枯れていく竹の葉独特の香りが充満して、いつの間にかその香りとおばけ屋敷のイメージが渾然一体となり、私の中に原風景を形作っていったようだ。

ぼたん園の前の街道に並行して走る、東武伊勢崎線の向う側に、広大な庭のある無人の邸宅があり、丈の高い生垣の隙間から、大きな杏の木を見ることが出来た。

ぼたん園からの帰り道に、私と友人のTの二人は、熟して落ちた杏の実の甘酸っぱい香りに誘われて、その庭に侵入したことがあった。

杏の木の南は直ぐに大きな池があったが、水は枯れて庭全体が荒果てている中で、木の根元を中心に円形に広がっている杏のオレンジ色の絨毯は、まるでそこだけ花が咲いているように美しく、何より豊かであった。

Tと私は先を争って実を頬張り、ポケットというポケットにオレンジ色の小球を詰込んで、意気揚々とその場を後にした。

冒険の末に秘宝を掘り当てた少年の気持ちは、多分その時の私達二人の気持ちと同じなのだろうと思った。

小学校二年の時の話である。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

- 平成15年1月24日(金曜日)

【晴】

緑町の渡しを対岸の山辺に渡って叔母の家に行くには、俗に太田街道と呼ばれた旧50号線を横断し、円満寺の前を抜けて、東部伊勢崎線野州山辺駅の近くまで、野盗盗族のような悪ガキの目をかすめて行かなければならない。

地元では一声で優に100人の仲間を瞬時に呼び集め、宿敵の今福地区の軍団と、足利公園を戦場に、一戦を交えることなど朝メシ前の私でも、渡良瀬川を渡った対岸の異郷では、ただの人になってしまう。

身に寸鉄も帯びずに敵地を横断するには、それなりの戦術が不可欠なのだが、そこは百戦錬磨の私のこと、万事に卒がない。

時折擦れ違うガキ共が、どう見ても、隣近所の仲間の一人としか思えないような雰囲気でやり過ごし、そいつらが変だなと思って振り返る頃には、もうどこかに雲隠れしているといった寸法だ。

それでもたまには正体がバレてしまい、えらい目に会う寸前を命からがら逃げ帰ることも一度や二度ではなかった。

それは向うの奴等も全く同じ事情を抱えている訳で、お互いにそんな気持ちが段々と高まり、年に一度位の周期で、川を挟んでの大戦争を始めるのだが、その話は後日に譲ろう。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

- 平成15年1月23日(木曜日)

【雪】

今朝はいつもより遅い出発となった。

画室への途中で携帯の呼出し音が鳴った。

バイクを止め電話に出ると、今日来室予定の千葉のT氏からで、既に画室の前まで来ているという。

あと10分程でそちらに着くと告げ道を急いだ。

画室に着くとTさんとご家族が車の中で待っていた。

遅れた事を詫びて中に招き、急いで暖房の用意をするが、こんな日に限って底冷えのきつい朝である。

肖像画制作に当っての細々とした話を聞いていると、外はいつの間にか雪になっていた。

約一時間後、お茶も出せぬまま遠来の客を表まで送り、既に白くなり始めた地面に黒々と轍を残しながら走り去る車を見守った。

午前中は雑誌社より依頼された写真の撮影に忙殺される。

撮り終って直ぐに、降りしきる雪の中を写真屋へと急ぐ。

やっとの思いで辿り着き、やっとの思いで画室に戻ると、母屋の兄の為に、車のチェーン巻きの仕事が待っていた。

降る雪に体を濡らしての作業が終ると、頭痛がする程寒くてたまらず、画室に入ると急ぎ下着を脱いで体を拭いた。

雪はいつの間にかミゾレに変ったのか、パラパラと軒を打つ音が微かに聞えてくる。

遅くなると地面が凍結するかもしれないので、少し早目に帰路についた。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

- 平成15年1月22日(水曜日)

【晴】

終戦直後、関東地方を中心に甚大な被害をもたらしたキャサリン台風が、渡良瀬川に架かる緑橋を押し流した時、私は長兄に手を引かれてその様子を眺めていた。多分4歳頃だったろうか。

緑橋はピーヤ以外は全て木の橋で、わずかに中央に向って緩く盛り上った形は、江戸時代さながらであった。

上には土を敷いた、いわゆる土橋で、所々に穴が開いていたのを今でも思い出す。

橋が流された後、かなり長い間その場所に渡しが出来て対岸まで渡された太いワイヤーに固定された笹舟を操って、初老の船頭さんが行き交う人達を運んでいたが、向う岸に叔母の家があった為に、私もよく使いに出され、その都度渡し舟の世話になったものだった。

使いに行く私に、母は往復の渡し賃として20円持たせてくれた。

実は10円の渡し賃は大人の料金で、小学生は1円であったのを母は知らなかったのだ。

その事実を親に告げる程私は馬鹿ではなかったので、内心は小遣いをせしめられる良い機会にニタニタしたいのをグッと我慢して、さも嫌そうな顔をして家を出る位の才覚はあった。

親の用事を済ませ家に帰る時には、叔母から帰りの渡し賃を貰うのは当然の事で、大抵はその他にご褒美の小遣いが上乗せになるのだからこたえられない。

そればかりではなくて、帰りは渡し舟を使わずに、かなり遠回りになるのを承知で下流にある渡良瀬橋を渡って帰って来た。

初夏の頃は空高くヒバリが舞い、土手の道沿いには何軒もの休み処がヨシズを張って客を待ち、ところ天や草団子など、子供の心をトリモチのようにくっ付けて離さない。

そして、家に帰り着く頃には、せっかくの小遣いの大半は消えてしまい、その日の夕飯の折に、母親の手痛い仕置きを受ける事になるのが常であった。

大盤振舞の午後を楽しんだ子供にとって、夕飯はまるで拷問に等しく、その結果母親は我が子の昼間の乱行を察知して、線香ともぐさの登場となる訳である。

昔の親は文字通り我が子に灸をすえたのだった。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

- 平成15年1月21日(火曜日)

【晴】

昨夜の雨はいつの間にか雪になったらしい。

ほとんど積りはしなかったようだが、山々がうっすらと雪化粧しているのが何とも美しい。

午前中のスケッチレッスンを終えて、慣れぬ写真撮影をしていると、表で賑やかな声がする。

誰かが土間に入る途中の凍った斜面で滑ったらしい。

慌てて表を見ると、どうやら転ばずに済んだようでホッと一安心する。

中に招き入れコーヒーをすすめ、戸口を開けて話し相手になりながら仕事を続ける。

「やはり大小山に登られたんですか?」

「え〃、大小山から大望山へ抜けて、これから帰ります」

「そうですか。ここにはよくハイカーの方達が立ち寄りますが、佐野の大小山友の会の方達がよくみえるようです」

「私達も、友の会の会員なんですよ」

「何だかそうではないかと思いました

(そうだ、昨日息子と一緒に土間用のイスを買ったが、早く出して置きたいな。今のイスよりはくつろげるだろうにな)

前から知りたかったのですが、帰りは街道に出て行かれるのですか?それともどなたか迎えに来られるんですか?」

「いえ、ここからもう一度大小山を越えて、向う側に出るんですよ。やまゆり学園の脇を抜けて約一時間で、車の置いてある神社に戻れるんです」

「あ〃、それでやっと謎が解けました。下を歩いて佐野まで帰られるとしたら、ただただ脱帽ですから」

「平地はとても歩けません。山歩きの方がずっと楽です」

「私も近々大小山に登る予定です。一度写生に行きたいと思っていたんですよ」

「是非そうされると良いと思います。今の季節はとても素晴らしい展望ですから。ごちそうさまでした、また近々寄らせてもらいます」

「どうぞお気兼ねなくお寄りください。道中気を付けて」

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

- 平成15年1月20日(月曜日)

【晴】

奇跡的に直ったファンヒーターが、今日も動くという前提で、画室のストーブを家に持ち帰った手前、もしも今日ファンヒーターが動かなかったらどうしようと不安いっぱいでスイッチを入れた。

電源ONの赤ランプが点灯し、他の注意ランプは灯いてない。

大丈夫、これで今日は寒い思いをせずに済む。

間もなく、カチカチ…‥ボーッとファンヒーター始動。何でもない事なのに物凄く安心する。

最新のファンヒーターが母屋に一台あるが、形状といい作動中の音といい、まるで違った物に見えるから不思議だ。

画室のそれは旧式のエアコンのような外観と、点灯中まるでバーナーのような音がするのがかえって頼もしい気がする。

唯一の欠点はヤカンが掛けられないこと。誰かストーブの機能も兼ねたファンヒーターを発明してくれないだろうか。

今日、制作中の肖像画作品の下描き完了。明日から描き込みに入る予定。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

- 平成15年1月19日(日曜日)

【晴のち曇】

午前中に大小山友の会のメンバーの方達が再び来室。

短い時間だが親しく話す機会を得た。

午後になると気温が急に下がり始め、室内にいてもかなり寒いのに閉口する。

思いついて、去年は失敗に終った旧型のファンヒーターを引っ張り出して、再度修理に兆戦。

どうせダメだろうと思ってスイッチを入れたら、何と直ったではないか。

たちまち部屋中に暖気が満ちて、室温は何と20度を越えた。

もったいないので扇風機を出して天井に向け風を送る。

久し振りに肌寒さから解放され、なんだか凄く贅沢な気分になった。

人間は現金なものだ。部屋の中が暖かいと外が暗くなっても仕事の手が止らない。

空焚きしたストーブを家に持ち帰るため、バイクの荷掛けに縛り付け、ガタガタと音を発てながら帰路につく。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

- 平成15年1月18日(土曜日)

【晴】

某メルマガスタンドのメルマガを、某携帯キャリアでは迷惑メールとして一括処理してしまうために、一部の購読者には、希望の情報が配信されないようだ。

確かに迷惑メールへの何らかの対抗処置は必要であると思う。

しかし、真面目なメルマガ配信者と購読者の存在への配慮を怠ってもいいのだろうか。その点にどうしても疑問を感じてしまうのは当方だけであろうか。

無責任で投げやりな対応とは言わないが、もう少し木目細やかな対応策はないものだろうか。

このような苦言はあまり呈したくはないのだが、同じような思いを抱く人達も決して少なくはないと推察し、あえてこの場から蟷螂の斧を投げてみた次第である。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

- 平成15年1月17日(金曜日)

【晴】

表に出てみると、ジャージャーと水が溢れ流れる音が耳に飛び込んできた。

もしやと思ってトイレの外に行ってみると、案の定、前回と同じ水道パイプが凍結のために外れて、そこから水が噴き出しているのを発見。

慌てて元栓を閉め、修理用品を買いにホームセンターに急ぐ。

急いで帰室して修理をしたが、今日は画室の水道は使えない。

とりあえず井戸水をポリタンクに汲んで今日一日の使用量を確保する。

不測の事態で二時間程ロスしてしまったが、肖像画の仕事に戻る。

夕方になって知人のA氏が来室する。

午後6時少し過ぎ、後片付けを済ませ帰路につく。

帰る途中でバイクの方向指示ランプが故障して点灯しなくなってしまった。

多分これも水道と同じ寒さが原因だろう。

だましだまし何とか家に辿り着いた。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

- 平成15年1月16日(木曜日)

【晴】

身を切るような寒気の朝、画室に着くと指先がしびれていた。

いつものように準備を終え、仕事を始めて間もなく、土間に賑やかな声が響く。

昨日も寄ってくれた大小山友の会の人達であった。

野外レッスンで外出していた折に立ち寄ってくれ、コーヒーのお礼にと硬貨を置いていってくれたので、木目細かな心遣いを感謝するメッセージを伝言板にして表に出しておいたのが目に止ったのだそうだ。

何もかもがギスギスしてしまった今の世にあって、行きずりに一息入れられる場所のひとつ位あってもバチは当らないだろう。

今は街道を行く旅人の姿こそなくなったが、代りにハイカーやウォーカーが行き来している。

人は自分の足の速さで移動し、自分の目の高さで物を見る時、きっと今まで見えなかった物が見え、今まで聞えなかった音が聞え、今まで感じなかったものを感じ、限りなく柔和になれるのかもしれない。

来訪者との束の間の会話には珠玉の輝きがある。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

- 平成15年1月15日(水曜日)

【晴、西の風】

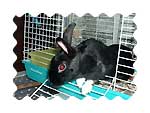

家内のチャに対する愛情は、えこひいきを絵に描いたようで、相手が人間なら、チャ以外の奴等は全員グレていると思う。

最近はオリの置いてある三畳と六畳の部屋を我が物顔で走り回り、寝ている私の鼻の先で暴れまくっている。

同じ部屋にいるチッピは、チャが自由に遊んでいる気配を感じると、不遇な我が身を思ってか、さも悔しそうにオリの中をバタついているのだった。

チッピが冷たくされるには、それなりの訳がないこともない。

エサや水をやるために、オリの中に手を入れる度に、「俺の物に手を出すんじゃねえ」とばかりに、パンチの連打を浴びせてくるのだ。

人を見ればすり寄って来るチャとは大違いの、全く可愛げのない奴なので、どうしても冷たくされるのだが、私から見れば男らしく骨のあるところが、かえって清々しいのだが、家内にはそんな発想はさらさらなく、目の前でこれ見よがしにチャを可愛がるという嫌がらせをする。

私がチャなら、絶対にワルになって仕返ししていると思う。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

- 平成15年1月14日(火曜日)

【晴】

画室の中のレトロな雰囲気を壊したくないので、主に日本画を描いている南の掃き出しの照明をそのままにしていたが、手元の暗さにとうとうギブアップして、今日機能本位の照明器具を三灯取り付けた。

夕方になって点灯してみると、その明るさにビックリ仰天。

古いままの照明が付いている所が、まるでおばけ屋敷のよう。

人工の明るさというものは、時として暴力的なまでに凄まじいものであることに初めて気付いた。

絵を描くという条件があるから許されるが、もしもこの明るさが、くつろぎの時に用意されたとしたら、おそらく茶碗があちこちにぶっ飛ぶような騒ぎになってしまうかもしれない。

昼間は注文制作の仕事に追われている身が、自主作品を描けるのは夜が中心である以上、画室の雰囲気とはおよそ似合わない照明器具の存在も、仕方のないことなのかもしれない。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

- 平成15年1月13日(月曜日)

【晴、夕方より曇】

肖像画の下塗りが乾くまでの時間を使って、描きかけの作品に筆を入れる。

思ったような絵肌が、少しづつ出来てくる様子を眺めるのは、いつものことながらホッとした気分にさせる。

午後も早い内だったか、土間に来訪者の気配。

直ぐに仕切りのガラス戸が開いて、中年の男性がちょうど良い区切りなので筆を置き、コーヒーをすすめて世間話。

話を交す内に、先日来室したI氏と同じNHKに勤めており、氏のこともよく知っているとのことであった。

世間は広いようで本当に狭い。その言葉を文字通り痛感する。

その後戻った息子と共に話がはずみ、再会を約して帰って行った。

夕方になると急に曇ってきたのに合せて、気温もぐんぐん下り始め、風も少し出てきたようだ。

また雪にならなければ良いのだが。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

- 平成15年1月12日(日曜日)

【晴】

チャとグレ父ちゃん以外の八匹の母親である黒カアちゃんは、最近変な癖がついてしまったようだ。

いつもオリの蓋を開けておいても、なぜか外に出ては来ないのだが、時々体を半分程外に出すことがある。

そんな時、母ちゃんの頭にこっちの頭をくっつけると、そのままいつまでも動かずにじっとしているのだ。

別に嫌がっている様子もなく、気が向くとほっぺをペロリと舐めたりする。

身近かで付き合ってみると、チビクロネーちゃんは、どうやら母親に似たらしい。

母ちゃんの方が一回り大きいのだが、雰囲気がよく似ていて、何となく母娘なのだと納得してしまうから不思議である。

二人の共通点は他にもあって、何よりきれい好きなのがいい。

オシッコを外に漏らさずにトイレできちんとするので大いに助かるし、オリに入れたタオルをかじる様子が、まるで裁縫をしているみたいなのがとても面白く、DNAの神秘さえ感じてしまう。

この母娘が、はっきりと違った個性を見せる時がある。

オリから無理矢理引っ張り出そうとすると、無言で抵抗する母ちゃんに対して、チビクロネーちゃんは精一杯声を出して抵抗する。

その声はまるで壊れたオモチャのラッパのようで、悲壮感のかけらもない。

ただ声の調子から、一生懸命文句を言っているのだけはよく分る。

プープーという声を聞いた兄弟達は、決ってバタバタと騒ぎ始め、何匹かは後足を叩き付けて危険信号を発信する。

しばしの間、我が家はバタバタと大騒ぎとなるのだ。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

- 平成15年1月11日(土曜日)

【晴】

疲れがたまっているのだろうか、少し体調が崩れているようだ。

次の仕事に掛る前にコンディションを整えておかなくては。

今年は久しく休んでいた公募展への応募も、許される限り実行しようと思っているので、体調への気配りも大切になる。

最初の公募展への出品も無事に終わり、肖像画の初仕事の下準備に入る。

6号の油彩動物画のキャンバスが、下塗りの終った日本画の50号パネルの隣に置いてあるのを見ると、その対比が何となく面白くて思わず笑いがこみ上げてくる。

50号の下塗りには胡粉を使い、6号には専用のジェッソーを使用する。

この段階でもう既に全く違う絵肌になっていて、将来の完成時のイメージが自然に浮んでくるから不思議だ。

胡粉とニカワの動物的な匂いと、ジェッソーの鉱物的というか、いかにも薬品的な匂いの違いも興味深い。

来訪者は、この臭気をどのように受け止めているのだろうか。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

- 平成15年1月10日(金曜日)

【晴】

昼少し前に土間が賑やかな声でいっぱいになる。

風もなく暖かい日になったためか、女性ハイカーのグループが寄り道をしてくれたらしい。

コーヒーと紅茶をふるまい、誘われるままに話に加わる。

グループの一人で、絵に詳しいご婦人がいたが、聞けば、亡くなったご主人が水彩画を描いていたのだそうだ。

おそらくご本人も嗜むのだろうが、その点は話にのぼらず、もっぱらご主人を懐かしんでいる様子が微笑ましかった。

次回にも必ず画室に立ち寄ることを約して戻って行ったが、多分佐野から来た人達なのだろう。

午後いっぱい雑用に徹して早目に帰路につく。

また直ぐに忙しくなる。

今の内に少し骨休みをしておこうか。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

- 平成15年1月9日(木曜日)

【晴】

朝の内に次の作品のための下仕事を済ませ、街道から土間までの斜面についた氷を取り除く作業に精を出す。

その後入口の戸の建て付けを直し、ヒビの入ったガラスに補修用の和紙を貼り付ける。

午後4時30分、朝日市民ニュースのA女史来室する。

次号への広告掲載をお願いし、コーヒー茶碗を片手に話の花が咲く。

聞けば地元で劇団を主宰するA女史のお兄さんのもとに、先日のNHKディレクターI氏が訪問予定なのだと云う。

仕事とはいえ、本当に御苦労様と思わずにいられない。

いつものことながら、A女史の話には心をひかれる何かがあり、許されるなら夜を徹して、様々のことを聞きたいものだ。

人の痛みを知ることの出来るA女史の、人間的な豊かさにしばし心を癒される一時を過ごした。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

- 平成15年1月7日(火曜日)

【晴】

午前中土間に人の気配。

しばらくしてガラス戸が開き、若者が顔を出した。

上に招き入れ現場見学をしてもらおうとしたら、どうもただの見学者ではない雰囲気。

聞けばNHK宇都宮放送局のディレクターで、今度足利をテーマの「小さな旅」を制作するための、その候補地の取材であちこちを歩いているのだと云う。

画室のことはネットで知ったそうで、今更ながらウェブの影響力に身の引き締まる思いがした。

取材を受けながら、ディレクターI氏との個人的会話にも花が咲いて、どんな仕事にもそれなりに壁があるのだということを痛感。

帰り際に入口近くが凍結しているのでと注意を促したところ、もう既に転倒したとのこと。

忙しさに紛れて、つい放ったらかしておいたのがいけなかった。

Iさん本当にごめんなさい。

これに懲りずにまた遊びに来てください。

今日と同じように、コーヒー入れて待ってますよ。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

- 平成15年1月6日(月曜日)

【晴、西の風】

正月の遊びの中で一番面白かったのは、何といっても凧上げだった。

近くに渡良瀬川の広い河原という、格好の場所があったのも、凧上げが盛んに行われた理由の一つだろうか。

特に冬は連日赤城颪が吹き続いていたので、むしろ強風をいかに乗りこなすかが問題だった。

凧は近所の駄菓子屋に行けば、一枚10円位で手に入ったが、大抵の子供達は出来合いではなく、自分好みの形を手作りして上げた。

今ではおよそ考えられない程、昔の子供は器用だったのだ。

まず、刃物が使いこなせなければ何も始まらなかったし、大工道具の一通りは誰でも扱うことが出来た。

凧の材料はおおかたタダで手に入った。

紙は和紙の代りに障子紙を使い、骨はあの頃はどこでも手に入れられた。

出来上がった凧はロウ引の防水処理を施し、ほとんどは白無地のままであった。

少し大きな凧には藤皮のうなりを付けた。

平ゴムを代用してもよいのだが、音が全然違う。

まだビニールカイトなどが姿を見せなかった頃の話である。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

- 平成15年1月3日(金曜日)

【曇のち雪】

底冷えがきつく手の先が痛い。

絵皿の中のニカワが寒さで固まってしまう。

一度洗った絵肌がなかなか乾かず、扇風機で風を送って乾燥を助ける。

気温は益々低下していくのか、画面に触れる指から熱がどんどん奪われていく。

時々手を休め、ストーブに翳して痺れを取りながら、熱いコーヒーを口にほうり込んで寒さをやり過ごし、再び画面に戻る。

ふと外を見ると、視界は落ちてくる白い物でいっぱいであった。

さっきまで、前に降った雪が屋根を滑り落ちる音がしきりであったのに、もう次が降るとは、今年の冬は例年になく厳しい。

なんとか予定をこなして筆を洗い、あまり積らない内に帰宅するため、後を息子に託して帰路につく。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

- 平成15年1月2日(木曜日)

【晴】

元旦の夜から降り出した初雪がうっすらと積り、早朝の冷気の中で凍りついている上を、ゆっくりとバイクを走らせて画室に向う。

轍の跡は路面が露出していて走り易そうなのだが、実際にはアイスバーンになっていて、かえって危険であるのに気付いた。

路肩に近い踏跡のない雪面を選び、バリバリと雪を噛みながら走った方が安全だ。

かと言ってスピードを出したのではもはや論外で、常識外としか言い様がない。

行きには見られなかったが、帰りにはそこかしこで追突事故の現場を通り過ぎた。

道が凍っているのだから、車間距離を保って速度を抑えて走る、たったこれだけを守れば防げるのに、車には人の理性を狂わせてアホにする魔力でもあるのだろうか。

同情の前に呆れるばかりであるが、正月早々追突された人達には本当にお気の毒としか言う言葉がない。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

■アトリエ雑記は平成12年12月15日からスタートしました。

作家と工房のご紹介 ⇒ 肖像画の種類と納期 ⇒ サイズと価格 ⇒ ご注文の手順 ⇒ Gallery ⇒ 訪問販売法に基づく表示

| What's New | Photo | アトリエ雑記 | Links | BBS |

| ご注文フォーム | お問い合わせフォーム | ネットオークションのご案内 | サイトマップ |

|

|

![]()

![]()